从电影《爱情神话》、电视剧《蛮好的人生》《我的后半生》,到即将上映的电影《菜肉馄饨》,周野芒近年来频频出现在热播影视剧中,演活了一个个平凡且动人的角色。

他从小在剧院里长大,跑过龙套,当过工人……人生剧本中的每一个桥段都沉淀于他的心底,在戏剧中与这些桥段“重逢”时,他会把最真实的情感自然地打捞起来,注入到角色里。

在两个多小时的采访中,周野芒给记者上了一堂“表演课”。他说,其实每个人都是“演员”,都要在人生的舞台上直面真实的自己,演好每一个角色。

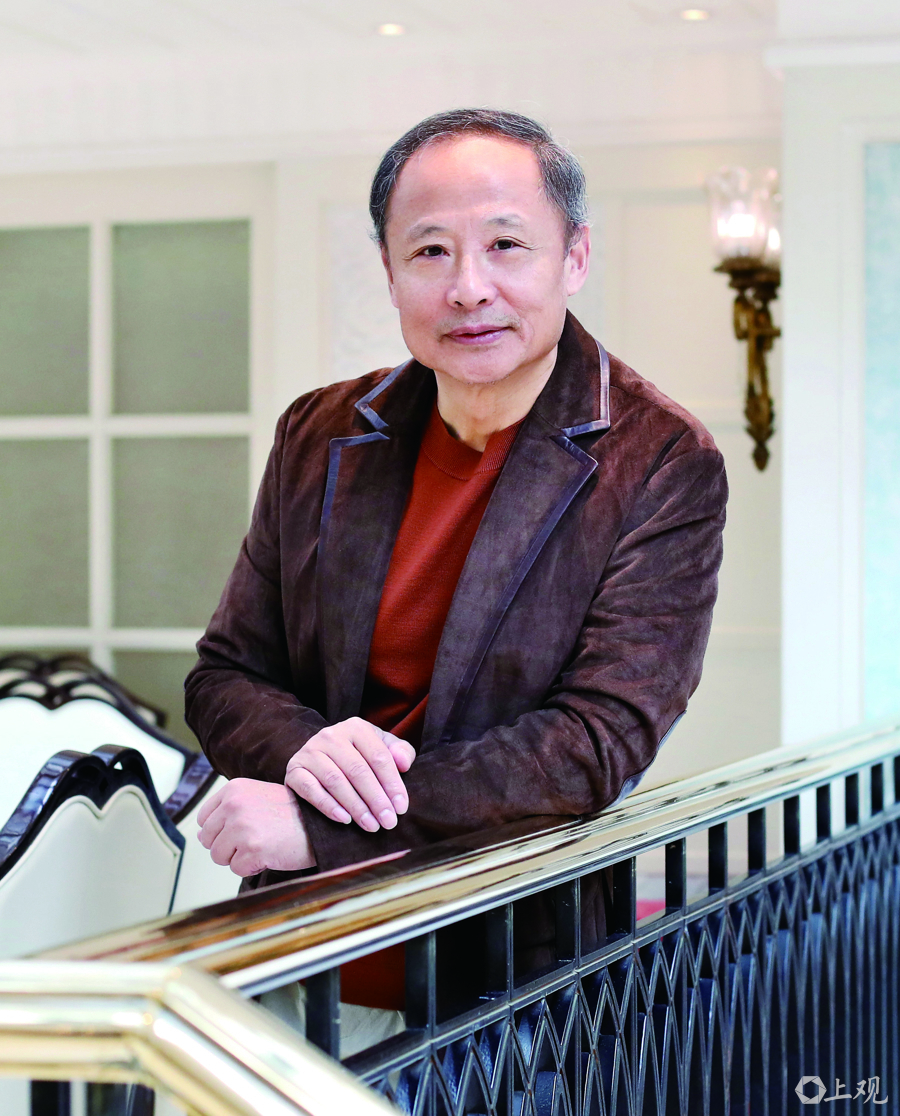

解放日报记者 蒋迪雯 摄

解放日报记者 蒋迪雯 摄

周野芒 一级演员。1956年10月出生于上海,1982年从上海戏剧学院毕业后加入上海话剧艺术中心(原上海人民艺术剧院)。

1988年凭借话剧《中国梦》摘得第5届“中国戏剧梅花奖”。1998年参演央视拍摄的电视剧《水浒传》,饰演林冲一角。2004年凭借话剧《长恨歌》获得第8届“佐临话剧艺术奖”最佳男配角奖。2009年以话剧《浮士德》获得第19届“上海白玉兰戏剧表演艺术奖”最佳男配角奖。2018年凭借话剧《毒》获得第28届“上海白玉兰戏剧表演艺术奖”主角奖。2022年凭借电影《爱情神话》“老乌”一角获第35届“金鸡奖”最佳男配角提名。

幸福是过程,而不是结论

上观:您与《菜肉馄饨》这部电影是如何结缘的?

周野芒:《菜肉馄饨》的导演吴天戈以及制作人顾晓东是看了我出演的《爱情神话》里的老乌之后找到我的。我很喜欢《菜肉馄饨》的剧本,编剧金莹是通过长时间对老年人的观察和接触,深入了解他们的心理活动和社会生活后写成的。

在正式投入拍摄之前,我和导演关于人物和剧情讨论了很长一段时间。在这个过程中,老汪就像一颗种子慢慢地长在我心里了,我用心地浇灌这颗种子,尽量让它长在我身上,然后开出花来。

上观:《菜肉馄饨》中的老汪和《爱情神话》中的老乌虽然都是上海人,但他们的性格与生活体验截然不同。

周野芒:是的,老汪是一个观念比较传统的“暖男”,他性格不张扬,一辈子本分守己地过日子,让我想起我年轻时在工厂工作时认识的那些师傅和同事。这个角色反映了大部分爱岗爱家的上海人的生存状态。

老乌是追求浪漫的“老克勒”,日子过得很潇洒。老汪和老乌也有共同点,他们都会寻找生活中的“小乐惠”。

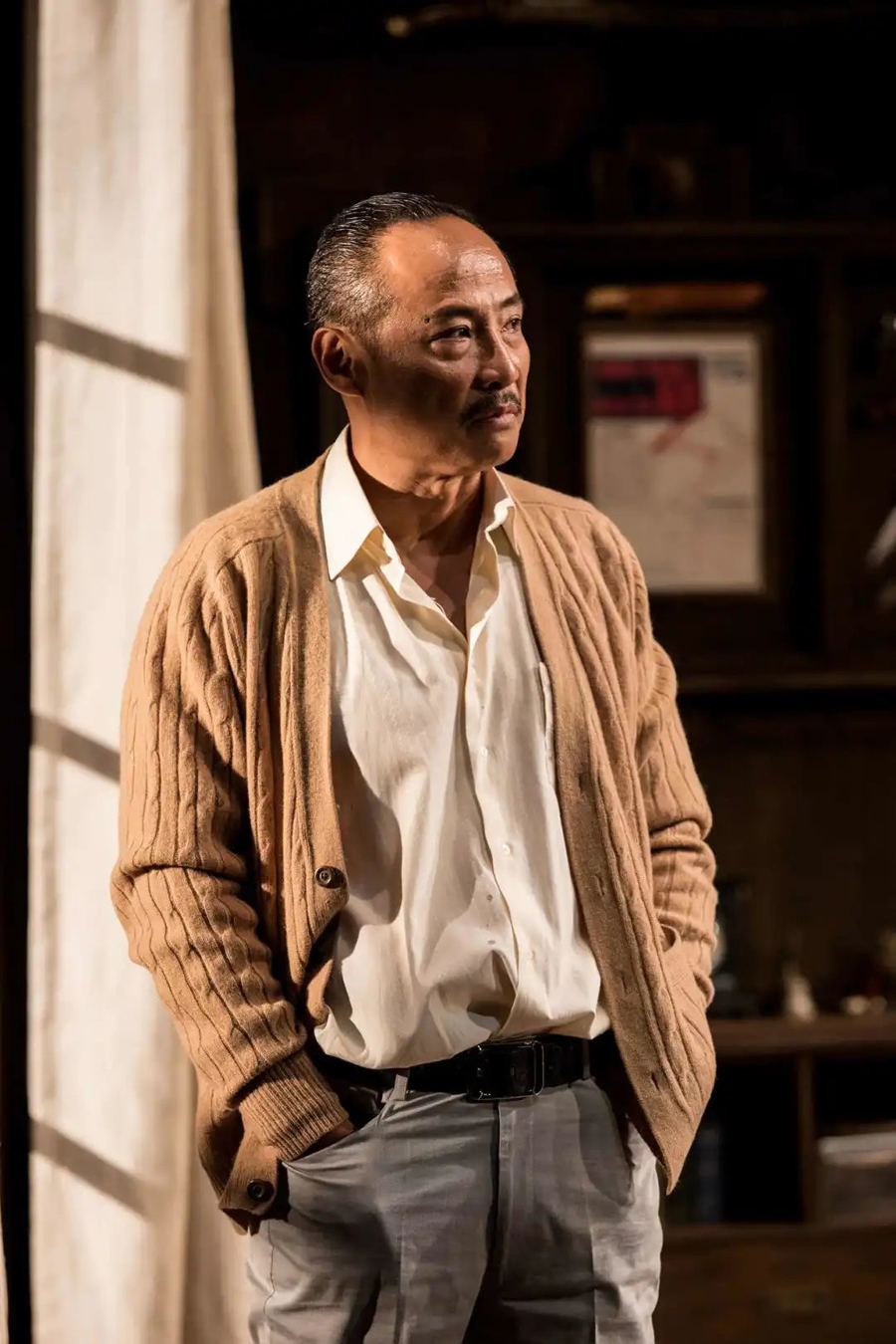

周野芒在《菜肉馄饨》中饰演老汪

周野芒在《菜肉馄饨》中饰演老汪

上观:《菜肉馄饨》讲述的故事虽然发生在上海,但它展现的情感内核,即普通人对幸福生活的追求并没有地域之分。

周野芒:菜肉馄饨在这部电影中是一种象征,包馄饨曾经是老汪家庭生活中不起眼的小事。就像电影中的那句话:“菜肉馄饨有什么稀奇?”但妻子素娟去世后,这一原来不起眼的小事,突然变得重要了。因为儿子每周会回家吃馄饨,馄饨成了父子之间的情感纽带。素娟去世前最大的心愿就是吃到儿子的喜糖,老汪为了完成妻子的遗愿,开始操心儿子的终身大事。在这个过程中,他慢慢“看见”了儿子,并最终理解了儿子,放下了执着,而儿子也理解了父亲。

《菜肉馄饨》讲述的是普通人对幸福的追求。那幸福究竟是什么?是沉浸在追求幸福的过程中,还是沉浸在已经得到的幸福里?我认为,人对于幸福生活的追求是永远不会满足的,但我们也可以在不满足里,去获得各种可能性,这种寻找可能性的过程,就是追求幸福的过程。

上观:生活就像一碗菜肉馄饨,在馅料里加点不同的配方,包馄饨的手势变一变,就会尝到不同的味道。

周野芒:幸福不是结论,而是过程,在这个过程中,我们要充实自己,对生活、对自己、对他人的认识要随着年龄和阅历的增长而成长,视野开阔了,心里的东西装得多了,就有了抵挡苦难和波折的底气。因为生活不会停留在“一瞬间的幸福”,困难和挑战总是一波接一波地来,等你扛过去了,就会有一种满足感,而这可能就是获得幸福的必然途径。

周野芒在电影《爱情神话》中饰演老乌(左)

周野芒在电影《爱情神话》中饰演老乌(左)

20岁后才开始说上海话

上观:您近年来在影视作品中出演了好几位深入人心的上海爷叔,但听说您年轻的时候不会说上海话?

周野芒:是的,我虽然出生在上海,但上海话曾经对我来说就是一座难以翻越的山。我的父母都是上海人民艺术剧院(上海话剧艺术中心前身)的演员,他们是江苏人,在家里都说普通话。我是到了20岁后才突然“开窍”,开始说上海话的。

我小时候也没怎么吃过上海菜,因为一天三顿基本都在食堂吃,人艺食堂的师傅是四川人和湖南人,他们烧的每道菜几乎都是辣的。当时的人艺有四个团:一团和二团是话剧团,三团是方言剧团,四团是滑稽剧团。我特别爱看四团的滑稽戏,尽管我一句也听不懂。

我印象很深的一部滑稽戏叫《一千零一天》,周柏春、严顺开等演员演得非常精彩,台下的观众们都“笑翻了”。这些滑稽戏大咖身上,以及他们的作品里都透露着一种上海人独有的气质,既有嬉笑怒骂间的松弛感,又有生活的质感,这种气质深深地吸引着我。

上观:您现在主要生活在北京,又经常在各地演戏,隔着距离看上海人和海派文化,有怎样的感受?

周野芒:上海人很讲信用,答应别人的事会尽力去做,但也不会“硬扛”,不会强行跟自己较劲。如果出现无法控制的客观因素,也会跟对方讲清楚,上海话叫“生活清爽”。而且上海人对“吃不准”的事情一般是“不响”的,不会吹牛或者不切实际地许诺。上海人也要面子,会把自己的生活细节都操持得很好。

百年前的上海就是一个大码头,各个地方的船靠岸了,都要停下来卸货,各种文化也随之输入,这个地方自然而然地形成了强大的包容感。

在我看来,海派意味着机会,在上海这个码头,总归是会有机会的。每个人都能把自己生活的一片小天地打理好,把日子经营好,等待并抓牢属于自己的机会。我能在和老汪差不多的年纪出演《菜肉馄饨》,表现普通上海人的生活和品格,就是我的机会,也是我对这座城市的回报。

电影《菜肉馄饨》拍摄现场

电影《菜肉馄饨》拍摄现场

上观:很多观众看了您演的老汪,都感觉特别真实。这个角色的台词其实并不多,您主要是靠什么塑造这个人物的?

周野芒:靠导演的镜头以及我对动作和细节的推敲。在不少场景里,老汪都是一个人,一个人走路、一个人包馄饨、一个人练字……我会思考如果我是他,会怎么生活,把自己代入角色,而不是装成角色。

潘虹老师饰演的是老汪去世的妻子素娟,她看似经常出现在老汪的身旁,但她在物理意义上是不存在的。这是导演和编剧的巧妙安排,既合理又有趣。有时候,观众看到的画面是老汪在和素娟交流,但其实他是在自言自语。为了拿捏好这个分寸,我会进行适当的游离,把视线离开素娟,和空气说话,然后再转回来。

我认为,演员讲好一个故事主要有两种方式:一种是用语言告诉观众发生了什么;另一种就是通过表情、动作,以及与道具和场景之间的互动,来交代清楚此时此刻发生的事情。

现在有些影视作品“说”得太多了,应该给观众多一点思考、感受的空间,而不是急于告诉他们答案。就和钓鱼一样,不能“一竿子到底”,在钓鱼的过程中,漂子上上下下,你会浮想联翩,在慢下来的过程中就会产生各种体验与思考。

周野芒在话剧《死亡陷阱》中的表演给许多观众留下了深刻印象

周野芒在话剧《死亡陷阱》中的表演给许多观众留下了深刻印象

让表演像音符一样流淌到观众心里

上观:除了出演影视剧,您在戏剧舞台上也塑造过许多深入人心的角色,这两者在表演方式上有哪些不同?

周野芒:无论是哪种形式的表演,首先都要抓住人物的性格,准确地把握人物之间的关系。在此基础上,再琢磨能够表现这个人物的细节。

我会事先设想好各种细节,比如怎么去讲一句话,怎么去表达一种情绪,甚至怎么去推一扇门。把各种方案都想穷尽了,然后在排练过程中去检验。还有一些细节是要慢慢推敲的,在排练的时候不一定都能想得到,需要通过观众的现场反馈,以及演员之间的互相激发去不断丰满。戏剧舞台能为这种反复检验、反复推敲、反复激发提供可能性,这就是戏剧表演的生命力与魅力所在。

而镜头不能让你通过一次又一次的表演去丰满角色,需要提前把所有的可能性都想到。而且镜头会放大你的表情,哪怕是一个眼神不够到位,观众都能感觉出来,所以在拍之前就一定要琢磨透。

我认为,作为一名演员,无论是在片场上还是在舞台上表演,最重要的还是要懂观众的心,要让观众愿意看你。

上观:成熟的演员会拿什么抓住观众的心?

周野芒:演员不能永远用一种方法,或者一种状态去吸引观众,否则你的表演就会比较苍白或者干涩。比如我演老汪的时候,就在这个人物的身上加入了很多韵律感。他为什么会这样做?他接下来会有什么反应?我想带给观众许许多多有趣的问号。

上观:您是怎样让表演呈现出韵律感的?

周野芒:首先要读剧本,除了读懂所有角色的性格与人物之间的关系之外,还要读懂节奏。当一个演员在剧本中读懂了表演的节奏,就成功了一大半。其次是通过对人物性格的把握,以及对情绪的把握体现出韵律感。情绪很重要,因为情绪是内心的外化。无论是生气、高兴、还是悲伤,在细节上都要有一定的设计,但又要让观众觉得不像是设计好的。

好的表演是有音乐性的,音乐性并不是指在台上唱歌,而是让你的表演像音符一样流淌到观众心里去,这样才能抓住人。当然,导演也有导演的节奏,他会总体把握每个演员,但每一场戏具体怎么来演,怎么让它呈现出韵律感是演员需要钻研的。

其实,人世间所有美好的艺术都是有韵律的,戏剧、音乐、绘画都是如此,起起伏伏,有松有紧,就像人生一样。人生是需要浪漫的,而好的艺术作品与浪漫是密不可分的。缺乏浪漫的艺术,就是宣言。在《爱情神话》里,我演的老乌和索菲亚·罗兰真的发生过什么吗?老乌的这段回忆极其浪漫,它准确地激起了观众心底对浪漫的渴望。

上观:音乐、绘画、戏剧都是人生的某种解药。

周野芒:我对音乐的喜爱其实得益于我的父亲。他很喜欢绘画和音乐,他有一副很好的嗓子。我从小就听父母讨论这些话题。

直到现在,我在剧院的侧幕条候场的时候,抬头看着葫芦架子,还会想起当年我也在那上面爬过。在我的记忆中,那些工人爬上爬下的场景是那么浪漫。那时候的舞台音乐都靠操作员播放磁带,他们会根据自己的听觉和剧情来调节音响,与演员同步创作。演员在台上演得感人,他们就会在幕后跟着哭,这种创作氛围令我十分怀念。

周野芒在电视剧《水浒传》中饰演林冲

周野芒在电视剧《水浒传》中饰演林冲

演员是“种瓜”的人,希望观众来“吃瓜”

上观:您与宋忆宁、钱程主演的话剧《家客》马上要在上海话剧艺术中心上演了。您在其中饰演老马。我曾经采访过老马的上一位扮演者张先衡老师,他说过一句话:演戏就是演人,演人就是演心。

周野芒:我很同意,表演不是装样子,而是要为角色注入灵魂。所谓注入灵魂,就是赋予人物真实的思考,演出他真实的状态。虽然人物是虚构的,但人性是真实的,而且是复杂的。

我曾经对青年演员说,平时除了要多看书、多读剧本,还要多干一些你不熟悉的事情。当各种体验与思考积累得越来越多,你的“表演仓库”就会越来越丰富,面对不同的角色时就不会慌乱。

我不演戏的时候,喜欢闲逛。比如路过一个消防队,我会看看里面的消防车,看看消防员的状态。看到有人在河边钓鱼,就和钓鱼的人聊聊天,观察他的眼神。

有一次,我在松江,听到前面有四五个大姐在说松江话,我听不懂,但觉得很好听,就走上前和她们聊天,我甚至想把她们的话录下来。我并不是要窥探她们的隐私,而是纯粹欣赏这段话带来的气氛。我认为每一种地方语言都有它的特色。

由周野芒、宋忆宁、钱程主演的话剧《家客》即将在上海话剧艺术中心上演

由周野芒、宋忆宁、钱程主演的话剧《家客》即将在上海话剧艺术中心上演

上观:保持对这个世界的好奇,也是成为一名优秀演员的素养?

周野芒:这是一个很重要的因素。不仅要有好奇心,还要敢于去发问,试图去掌握一些不熟悉的技能,哪怕最终没能完全掌握,也没关系。重要的是不要让时间白白地过去,你问过了、尝试过了,这个过程就会留在你心里,生活就是这些过程的积累,并不是所有的行动都是奔着结果去的。当然,奔着结果去也没错,但体验过程更有趣。

上观:一个个勇于尝试的过程,会累积成人生宝贵的财富。

周野芒:我人生中经历过的许多事情都留在我的心底,到了这个年纪,自然会有一些沉淀。当我在艺术创作中碰到类似的场景或者桥段时,就会把那些沉淀在心底的情感打捞上来。

我相信大部分观众看戏剧作品,主要就是看人,这是个什么样的人?他是怎么经历作品中的那些事的?用现在流行的话来说就是“吃瓜”,文艺作品就是给“吃瓜”的人看的。我们种一个“瓜”出来,甜也好,涩也罢,都希望观众能切开来品尝一下。

演员在“种瓜”的时候,要告诉观众这个人物是怎么来的,他经历了什么,他在想什么。当我们把自己对人生的感受搁在表演里,那表演就会有厚度,看起来就不会“悬浮”。

电影《花轿泪》中的周野芒

电影《花轿泪》中的周野芒

从跑龙套的“光头”,到如今的“老忙”

上观:您出生在演员之家,您觉得天赋是成为一个优秀演员的必要条件吗?

周野芒:我见过一些很有天赋,却浪费天赋的人,还有人躺在自己的天赋上,于是他的天赋逐渐枯竭。我觉得演员始终需要保持一种对艺术的敏感度。当然只有敏感度是不够的,还需要准确的艺术表现力,表演的基本功必须得熟练,这样才有可能抵消天赋不足而造成的缺憾。天赋和技巧是相辅相成的。

我不敢说我自己有多少天赋,我只能说我从小对表演比较熟悉,因为我生于演员家庭,很早就接触到了表演的规律。不过,我年轻的时候对表演是排斥的,我甚至不喜欢在公众场合说话,一说话就脸红。别人问我问题,我就笑,一笑遮百丑。

上观:转变是何时发生的?

周野芒:我在工厂工作一段时间后,被借到市工人文化宫,我的命运是被舞台改变的。1978年,我考上了上海戏剧学院,我迫切地去学习所有的表演技能。可能是因为比较刻苦,大学第二年,我的头发就全都掉光了。从此之后,大家都叫我“光头”。

毕业后进入上海人艺,我还是光头。当身边的同学逐渐涉足影视行业的时候,因为我是光头,没人找我演戏。直到1986年出演电影《花轿泪》,我在里面就演一个光头。我在后来摘得“中国戏剧梅花奖”的话剧《中国梦》里也是光头。

上观:当时没有因为光头的形象而感到焦虑?

周野芒:没有,我相信这就是命运的安排,急也没用。我就因地制宜,使劲把光头的角色演好。

我年轻的时候在话剧《马》里演过一匹马,一个不露脸的龙套,全程都戴着一个铁头套,但我尽力把马的灵魂演出来了。当男孩抱着马的时候,我用马头轻轻地蹭他的肩膀,用马蹄去碰他,尽量体现出马与人的情感互动,因为这时候给观众的感觉越亲密,等到马被男孩刺死的时候,情感的冲击力就越强烈。第一轮演完以后,休息了一段时间。等到第二轮的时候,我感觉我的表演比第一轮还要丰满。导演看了之后说,真没想到第二轮进步最大的是野芒这匹马。

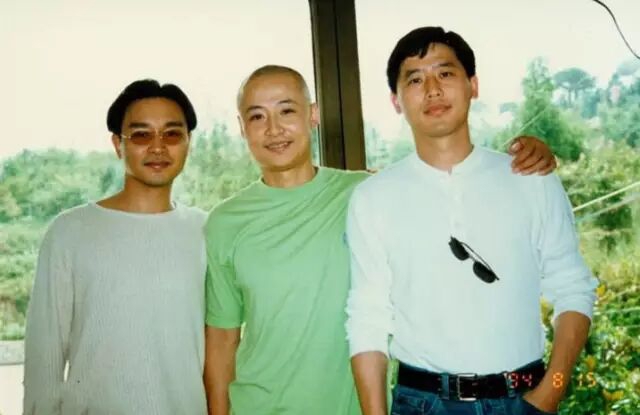

周野芒(左二)与张国荣在参演电影《风月》期间合影

周野芒(左二)与张国荣在参演电影《风月》期间合影

上观:当年的龙套“铁马”,如今已成为演艺界的“老忙”。这些年,随着《爱情神话》《好东西》《我的后半生》《蛮好的人生》的热播,越来越多的观众感受到您厚积薄发的演技。您是怎么保持良好的状态的?

周野芒:《好东西》《蛮好的人生》《我的后半生》其实是我在一个月之内完成的。那段时间上午在南京拍这部戏,下午就赶回上海拍那部戏,但我不觉得累。前一阵,我在拍一部新戏,从下午五点钟进现场,熬到第二天早上七八点钟回去休息。

我知道总有一天会演不动,但现在觉得还早。我平时会保持一定频率的锻炼,努力维持比较好的身体状态。有戏演的时候,就抓住不同人物的性格使劲地演,不演戏的时候就在家里做菜、听音乐。

我很喜欢听古典音乐,尤其是肖斯塔科维奇的作品,他的音乐既浪漫又充满着对人生的思索。听音乐能帮助我找到抒情的感觉,抒发感情配资方式,不是张扬的宣告,更不是滥情,而是我张开双臂来拥抱你,给你我最大的爱,对作品是这样,对人生是这样,对观众也是这样。我把对观众的爱,体现在我每一个角色里。

启灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。